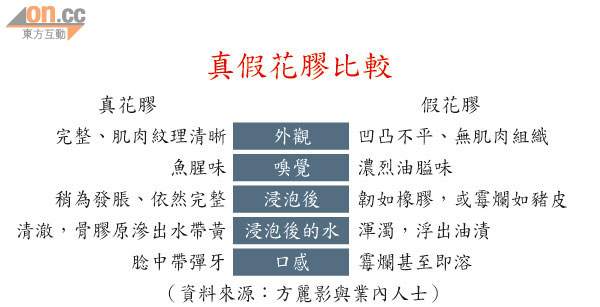

滋阴补身的花胶,深得女士钟爱,惟市面充斥假花胶,市民随时中招。现时市面有许多摊档出售花胶,标榜价廉物美。本报记者将三款平价花胶,交予食物专家检验,发现均欠缺鱼肚应有的肌肉组织,状似橡胶,其中一款经香港中文大学食品研究中心化验后,更检测不到任何鱼类的脱氧核糖核酸(DNA),另一专家认為此样本不是花胶,甚至连海產类生物也不是。业界指不少平价花胶是由细小鱼肚混合天拿水和木胶粉等化学品製成,食用这些假花胶补身不成更随时可致癌,建议市民便宜莫贪。

煲一个鐘「啲花胶溶晒」

「一打开个煲盖,啲花胶溶晒,食左都唔知有冇害!」卢先生早前於大埔富善街市临时摊档购买每斤三百五十元的花胶,并用来煲汤,岂料只煲一小时,花胶就完全溶化。卢曾返回有关摊档追讨,惟已不见摊档踪影,他担心花胶质量,遂交予本报跟进。

近年市面涌现平价花胶,价钱由每斤数十至逾百元不等,以花胶粒、花胶头、特价花胶片之名出售。记者於上环的海味店以七十八元,购买一斤「越南花胶粒」;又在旺角弥敦道一药房,以八十八元购买一斤声称来自巴西、已包装好的花胶,连同卢的花胶,一併交予香港专业教育学院食物及营养科学课程主任方丽影检测。

「三个样本好大机会系假货!」方透过酸硷值测试机,验出「越南花胶」和「巴西花胶」含微硷性,而卢购买的花胶属中性。方指出,若花胶為仿製品,通常会浸硷水以改变蛋白质结构,令质地变得鬆软有弹性,提高仿真度。

三个样本经冷水浸泡一日后,外形变得「不寻常」。「越南花胶」和「巴西花胶」变得既散又软身,胀大约四倍,外形似霉烂猪皮,表面凹凸不平,有浓烈的油膉味和刺鼻的腥味,浸泡的水变得浑浊和浮出油渍;卢的花胶虽然质地仍然坚韧,却像魷鱼般「挛成一旧」,发出浓烈腥味。

非常油腻疑炸鱼皮製成

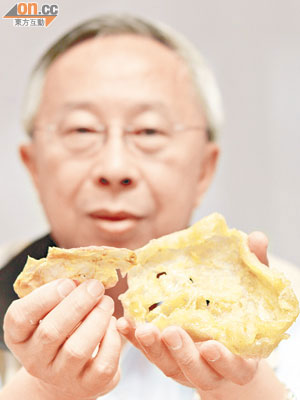

「『越南花胶』和『巴西花胶』好大机会系经油炸过嘅大鱼鱼皮,所以好油腻,真花胶表面光滑完整,唔会好似呢两个咁一忽厚、一忽薄。」方丽影手执卢的花胶,同样摇头道:「好大腥味!呢个虽有肌肉组织,但过分坚韧!」她凭初步检测,断定三样本均非花胶。

本报记者另将「巴西花胶」(样本一)及卢的花胶(样本二)交予香港中文大学食品研究中心测试,发现卢的花胶检测不到任何DNA。该中心主任关海山解释,卢的花胶可能曾接受破坏性强的加工程序,令DNA完全受损,但他不排除此样本可能不属花胶,或非海產类生物。至於「巴西花胶」,经过DNA序列分析和比对海味数据库后,发现与类似鯰鱼类几乎完全相同。鯰鱼类种类繁多,不少為普遍食用淡水鱼,但方丽影不排除该样本為鯰鱼类的鱼皮,非用以製成花胶的鱼肚。

店员自爆内地人贪平买

记者当日在购买花胶的时候,曾经向店员追问花胶真偽时,其中一店员说:「呢啲系内地人贪平先买,自己食就唔好买呢啲,买返去会畀(屋企)人闹!」两店店员均建议记者,若自用,应购买贵价货。店员的言行,令人怀疑他们可能早已知道平价花胶质量有问题,甚至是假货。

消费者委员会发言人指,花胶属较多人投诉的海味类别,由去年至今年四月,共收到七十宗有关花胶的投诉,当中五宗怀疑买到假货,声称花胶如橡筋般坚韧,或煲汤后变成浆糊状。

香港海关发言人回覆,由去年至今年四月,共接获五十七宗涉及怀疑假花胶投诉,四十二宗已完成调查,并未发现有违反《商品说明条例》,餘下十五宗仍在调查中。根据《商品说明条例》,出售或供应附有虚假商品说明的货品,一经定罪,最高可判罚款五十万元及监禁五年。

领命出征!内地援港抗疫专家组抵港 4人均来自广东

领命出征!内地援港抗疫专家组抵港 4人均来自广东  广州南站迎节后返程高峰 10条夜班公交线路通宵“兜底”

广州南站迎节后返程高峰 10条夜班公交线路通宵“兜底”  南海之滨秒变冰天雪地——探秘深圳最大冰雪室内场馆

南海之滨秒变冰天雪地——探秘深圳最大冰雪室内场馆 再见,广州王府井百货

再见,广州王府井百货 中科院院士毛军发出任深圳大学校长

中科院院士毛军发出任深圳大学校长  短信邀请 自助秒批 测试提速 深圳数字人民币加速落地

短信邀请 自助秒批 测试提速 深圳数字人民币加速落地